La Galleria degli Uffizi a Firenze

Intorno alla metà del 1500 Cosimo I de' Medici decise di costruire un edificio che raccogliesse in un unico complesso gli uffici pubblici del Granducato.

La denominazione «Ufizi» (uffici, appunto) rimase all'edificio anche dopo la sua trasformazione in museo. L'incarico di costruirlo fu affidato nel 1559 a Giorgio Vasari, pittore, storico dell'arte e, all'epoca, uno dei migliori architetti e urbanisti.

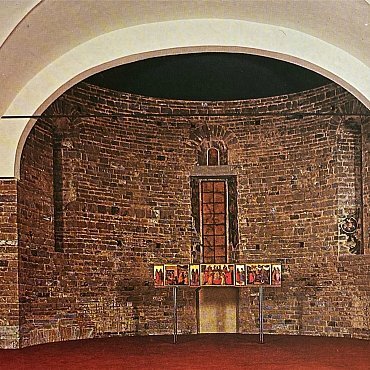

Fu acquistata un'ampia area di terreno tra la piazza della Signoria e l'Arno, che includeva tutte le abitazioni presenti. Nella costruzione fu incorporata anche l'antichissima chiesa di San Piero Scheraggio, della quale oggi si possono ancora ammirare i resti.

La parte absidale esterna si trova all'altezza di via della Ninna, mentre all'interno dell'edificio si trova la parte absidale interna.

Nel 1565 la fabbrica era pressoché ultimata, al punto che era stato già realizzato il lungo «corridoio» vasariano che, attraversando l'Arno sul Ponte Vecchio, unisce gli Uffizi a Palazzo Pitti, e il passaggio aereo che, scavalcando via della Ninna, porta in Palazzo Vecchio.

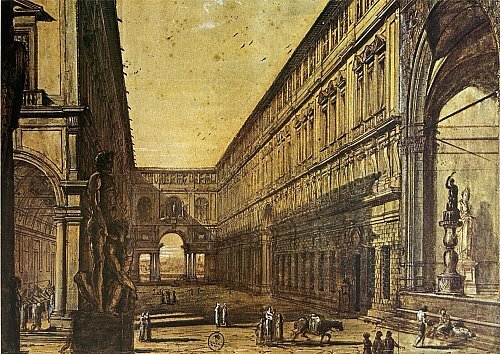

La costruzione vasariana si articola su tre ali che racchiudono un ampio piazzale con tre file di portici.

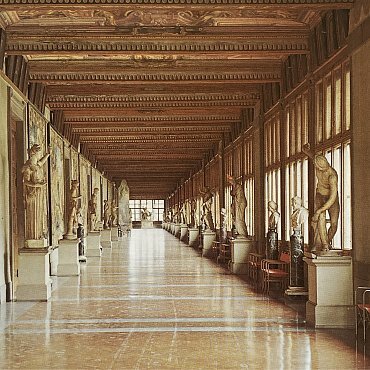

Il porticato si apre sull'Arno con una magnifica e scenografica arcata nella parte posteriore. L'architettura dell'edificio si ispira alla tradizionale combinazione di bianco dell'intonaco e dell'alternarsi di chiaro e scuro, di pieno e vuoto, del grigio della pietra serena. Nell'edificio degli Uffizi, Vasari applicò soprattutto i moduli michelangioleschi riscontrabili nella sala della Biblioteca Laurenziana, progettata da Buonarroti nel 1524.

A tale modello, infatti, si richiama chiaramente il lungo piazzale che, all'esterno, riproduce il sistema di membrature in pietra serena ideato da Michelangelo per la Biblioteca Laurenziana. Inserendo il complesso degli Uffizi, di uno stile nuovo e pienamente cinquecentesco, nel contesto medievale del centro storico fiorentino, Vasari si preoccupò, inoltre, di non turbare l'armonioso tessuto urbanistico della città risalente al Duecento, cercando soprattutto di creare una meravigliosa apertura scenografica per la mole massiccia di Palazzo Vecchio.

Il successore di Cosimo, Francesco I, appassionato cultore di scienze e arti, decise di ristrutturare il loggiato che coronava l'edificio per destinare alcuni ambienti alle sue raccolte di oggetti d'arte, armi, curiosità scientifiche e laboratori.

Nel 1580 i lavori furono affidati a Bernardo Buontalenti, che iniziò contemporaneamente la costruzione del Teatro Granducale al primo piano (dove ora si trova il Gabinetto dei Disegni e delle Stampe) e della Tribuna al secondo piano, destinata a custodire i pezzi migliori della collezione medicea.

Nel 1586 l'intera trasformazione era pressoché ultimata. Ben presto, tutte le opere che erano distribuite tra Palazzo Vecchio e Palazzo Medici, appartenute a Cosimo il Vecchio, a Lorenzo il Magnifico e al padre di Francesco, Cosimo I, furono raggruppate nei nuovi ambienti.

Al primo nucleo di opere, che già comprendeva capolavori di Sandro Botticelli, Paolo Uccello e Filippo Lippi, si aggiunsero, nel corso dei secoli, altre pitture e sculture, grazie all'appassionato interessamento dei successori di Francesco I. Ferdinando I fece trasferire agli Uffizi tutte le opere da lui raccolte a Roma nella Villa Medici.

Explore the Uffizi Gallery Museum

Ferdinando II, nel 1631, vi collocò un importantissimo gruppo di pitture comprendente lavori di Piero della Francesca, Tiziano e Raffaello, opere che erano giunte in eredità a sua moglie Vittoria della Rovere dai duchi di Urbino.

Nel 1675 gli Uffizi si arricchirono della collezione del cardinale Leopoldo de' Medici, che includeva alcuni ritratti e il primo nucleo della raccolta di disegni. Cosimo III collezionò gemme, medaglie e monete e fece giungere da Roma la celebre Venere chiamata poi «dei Medici», l'Arrotino, i Lottatori e altre notevoli sculture antiche.

Anna Maria Lodovica, Elettrice Palatina e ultima erede medicea, che aveva già ampliato la preziosa raccolta con dipinti fiamminghi e tedeschi, nel suo testamento fece dono dell'intera collezione allo Stato Toscano (1743), a condizione che tutte le opere rimanessero a Firenze.

Anche i Lorena, continuando la tradizione medicea, contribuirono ad accrescere il patrimonio artistico della galleria: Francesco donò sculture antiche e monete, mentre Pietro Leopoldo, oltre a riunire le opere di proprietà medicea ancora disperse tra Firenze e Roma, nel 1780 fece trasportare dalla Villa Medici di Roma il gruppo della Niobe e dei Niobidi, per il quale aveva fatto costruire una sala apposita.

A Pietro Leopoldo si deve inoltre l'avvio di un riordino della galleria secondo moderni criteri museografici e la sua apertura al pubblico. Nel XIX secolo, quando a Firenze furono creati alcuni musei specializzati (il museo Archeologico, il museo Nazionale del Bargello, il museo di San Marco, ecc.), gli Uffizi persero una parte delle loro collezioni.

Una parte dell'edificio fu destinata ad ospitare l'Archivio di Stato nel 1852 e, alla fine del secolo, fu distrutto il teatro per far posto ad altre sale. Verso la metà del XIX secolo, l'aspetto esterno dell'edificio subì alcune trasformazioni: si aprirono delle nicchie nelle colonne del porticato sul piazzale e vi furono collocate statue raffiguranti toscani illustri, eseguite da scultori dell'epoca come Giovanni Dupré e Lorenzo Bartolini.

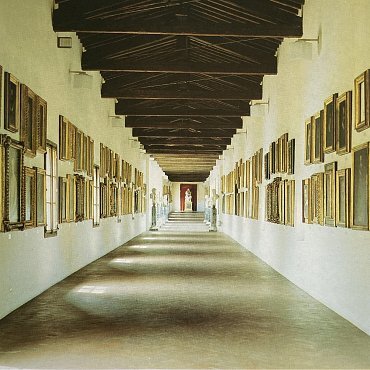

Per quanto riguarda il presente, sono da segnalare due importanti iniziative: la recente riapertura del Corridoio Vasariano, nel quale sono state sistemate opere del Sei e Settecento assieme alla notevole collezione di autoritratti, e la creazione di una sezione didattica destinata soprattutto all’organizzazione di programmi di studio e di visite guidate per gli studenti.