Le musée de la Galerie des Offices à Florence

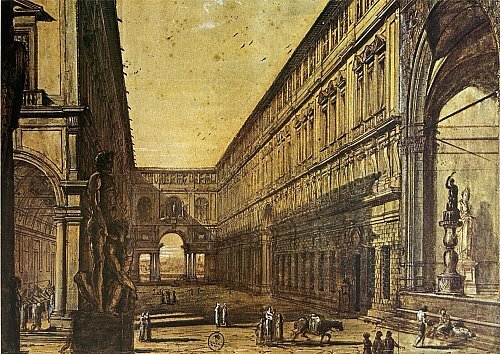

Vers le milieu du XVIe siècle, Cosme Ier de Médicis décida de construire un édifice qui réunirait les bureaux publics du Grand-Duché dans un seul complexe.

Même après la transformation du bâtiment en musée, le nom« Ufizi »(bureau) est resté. En 1559, le projet de construction fut confié à Giorgio Vasari, peintre, historien de l'art et l'un des meilleurs architectes et urbanistes de l'époque.

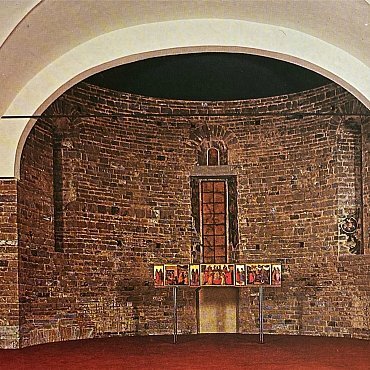

De vastes terrains purent être acquis en rachetant toutes les maisons situées entre la Piazza della Signoria et le fleuve Arno. Le complexe comprenait également l'ancienne église San Piero Schiraggio, dont les vestiges sont encore visibles aujourd'hui.

Il y a des absides à l'extérieur, du côté de la Via della Ninna, et à l'intérieur du bâtiment.

En 1565, l'usine était presque terminée, à tel point que le long « couloir » vasarien qui, traversant l'Arno sur le Ponte Vecchio, relie les Offices au palais Pitti, et le passage aérien qui, contournant la Via della Ninna, mène au Palazzo Vecchio, avaient déjà été construits.

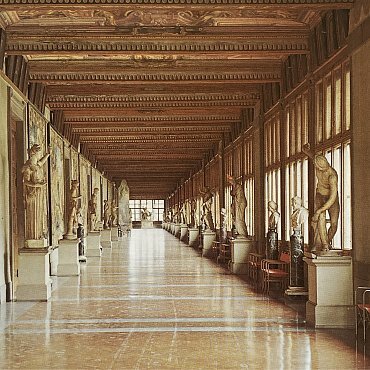

La construction de Vasari se compose de trois ailes entourant un grand carré avec trois rangées de portiques.

Le portique s'ouvre sur l'Arno avec une magnifique arcade panoramique à l'arrière. L'architecture du bâtiment s'inspire de la combinaison traditionnelle du plâtre blanc et de l'alternance de clair et d'obscur, de plein et de vide, et du gris de la pietra serena. Dans le bâtiment des Offices, Vasari a principalement appliqué les modules de Michel-Ange que l'on trouve dans la salle de la Bibliothèque Laurentienne, conçue par Buonarroti en 1524.

En effet, ce modèle trouve un écho évident dans la longue esplanade qui, à l'extérieur, reproduit le système de pierres de pietra serena conçu par Michel-Ange pour la bibliothèque Laurentienne. En insérant le complexe des Offices, dans un style nouveau et pleinement séculaire, dans le contexte médiéval du centre historique florentin, Vasari veilla également à ne pas perturber le tissu urbain harmonieux de la ville datant du XIIIe siècle, cherchant avant tout à créer une merveilleuse ouverture scénique pour l'imposante masse du Palazzo Vecchio.

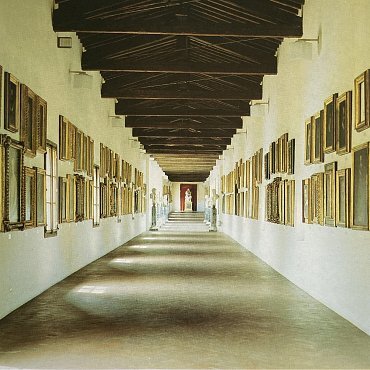

Le successeur de Cosme, François Ier, grand amateur des sciences et des arts, décida de rénover la loggia qui couronnait l'édifice afin d'y aménager des salles destinées à ses collections d'objets d'art, d'armes, de curiosités scientifiques et de laboratoires.

En 1580, les travaux furent confiés à Bernardo Buontalenti, qui commença simultanément la construction du Grand Théâtre Ducal au deuxième étage (où se trouve aujourd'hui le Cabinet des Dessins et des Estampes) et de la Tribuna au deuxième étage, destinée à abriter les plus belles pièces de la collection Médicis.

En 1586, la transformation était presque achevée. Rapidement, toutes les œuvres réparties entre le Palazzo Vecchio et le Palazzo Medici, appartenant à Cosme l'Ancien, Laurent le Magnifique et Cosme Ier, père de François, furent regroupées dans les nouvelles salles.

Au premier noyau d'œuvres, qui comprenait déjà des chefs-d'œuvre de Sandro Botticelli, Paolo Uccello et Filippo Lippi, d'autres peintures et sculptures s'ajoutèrent au fil des siècles, grâce à l'intérêt passionné des successeurs de François Ier. Ferdinand Ier fit transférer aux Offices toutes les œuvres qu'il avait rassemblées à Rome à la Villa Médicis.

Explorez le musée de la Galerie des Offices

En 1631, Ferdinand II y plaça un ensemble très important de tableaux, dont des œuvres de Piero della Francesca, du Titien et de Raphaël, qui avaient été léguées à son épouse Vittoria della Rovere par les ducs d'Urbino.

En 1675, les Offices s'enrichirent de la collection du cardinal Léopold de Médicis, qui comprenait quelques portraits et le premier noyau de la collection de dessins. Cosme III collectionnait les pierres précieuses, les médailles et les pièces de monnaie et fit venir de Rome la célèbre Vénus, appelée plus tard « dei Medici », l'Arrotino, les Lottatori et d'autres sculptures antiques remarquables.

Anna Maria Lodovica, électrice palatine et dernière héritière des Médicis, qui avait déjà enrichi la précieuse collection avec des peintures flamandes et allemandes, fit don de l'ensemble de la collection à l'État toscan dans son testament (1743), à condition que toutes les œuvres restent à Florence.

Les Lorraine, poursuivant la tradition des Médicis, contribuèrent également à enrichir le patrimoine artistique de la galerie : Francesco fit don de sculptures et de pièces de monnaie anciennes, tandis que Pietro Leopoldo, en plus de réunir les œuvres appartenant aux Médicis encore dispersées entre Florence et Rome, fit transporter de la Villa Médicis à Rome le groupe de Niobé et des Niobides, pour lequel il fit construire une salle spéciale en 1780.

On attribue également à Pierre Léopold le mérite d'avoir entrepris une réorganisation de la galerie selon des critères muséographiques modernes et de l'avoir ouverte au public. Au XIXe siècle, lorsque plusieurs musées spécialisés ont été créés à Florence (le musée archéologique, le musée national du Bargello, le musée San Marco, etc.), les Offices ont perdu une partie de leurs collections.

Une partie du bâtiment fut destinée à accueillir les Archives d'État en 1852, et à la fin du siècle, le théâtre fut détruit pour faire place à de nouvelles salles. Vers le milieu du XIXe siècle, l'extérieur du bâtiment subit quelques transformations : des niches furent ouvertes dans les colonnes du portique donnant sur la place, où furent placées des statues représentant d'illustres Toscans, réalisées par des sculpteurs de l'époque tels que Giovanni Dupré et Lorenzo Bartolini.

Quant à aujourd'hui, deux initiatives importantes méritent d'être mentionnées : la récente réouverture du Corridor Vasari, dans lequel ont été disposées des œuvres des XVIIe et XVIIIe siècles ainsi qu'une remarquable collection d'autoportraits, et la création d'une section éducative destinée principalement à l'organisation de programmes d'études et de visites guidées pour les étudiants.